- Cartographie animée: les violences au Mali de juillet 2011 à février 2016

- CARTE. Les événements de violence au Mali de janvier à février 2016.

- CARTE. Les événements de violence au Mali de septembre à décembre 2015.

- ANALYSE. Vacances gouvernementales et prise d'otage au Mali

- ANALYSE. Les groupes armés dans le gouvernement et la tenue des élections locales

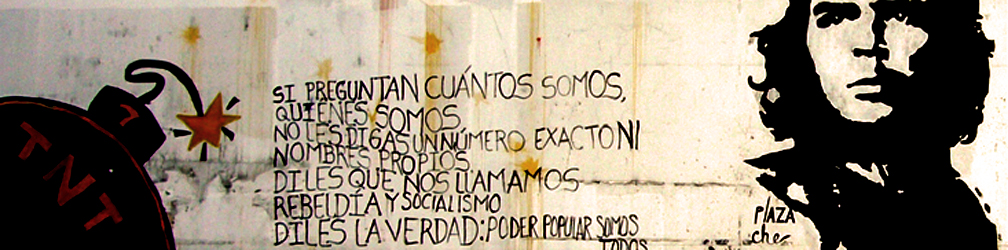

COLOMBIE. A propos des causes structurelles: le problème de l’Etat en Colombie (2007)

Par Richard Pétris, Ecole de la paix.

L’observation de la situation en Colombie montre que l’explication des désordres du monde par le terrorisme a ses limites. Il paraît en effet essentiel de connaître les raisons profondes qui donnent à la violence le statut de quasi-tradition dans ce pays : on pourrait même parler de culture de la violence. Parmi ces raisons, la Colombie a un problème avec son Etat. Comment tente-t-elle aujourd’hui de le résoudre ?

Dès ses origines précolombiennes, la Colombie s’est caractérisée par un éparpillement de groupes indiens aux relations difficiles : l’absence d’une structure centralisatrice la distinguait notamment des empires inca plus au sud, ou aztèque plus au nord. Aujourd’hui encore, l’image que donne ce pays est bien celle d’un « Etat inachevé », pour reprendre l’expression utilisée par certains historiens. Le gouvernement peine à affirmer son pouvoir, concurrencé par les cartels de la drogue, les stratégies mises en œuvre par les possédants pour défendre leurs privilèges – stratégies qui ont donné naissance aux groupes paramilitaires – et la contestation qu’incarnent les guérillas. Quelques « aperçus » peuvent donner la mesure de cette absence d’Etat.

Dès ses origines précolombiennes, la Colombie s’est caractérisée par un éparpillement de groupes indiens aux relations difficiles : l’absence d’une structure centralisatrice la distinguait notamment des empires inca plus au sud, ou aztèque plus au nord. Aujourd’hui encore, l’image que donne ce pays est bien celle d’un « Etat inachevé », pour reprendre l’expression utilisée par certains historiens. Le gouvernement peine à affirmer son pouvoir, concurrencé par les cartels de la drogue, les stratégies mises en œuvre par les possédants pour défendre leurs privilèges – stratégies qui ont donné naissance aux groupes paramilitaires – et la contestation qu’incarnent les guérillas. Quelques « aperçus » peuvent donner la mesure de cette absence d’Etat.

Ainsi, un pilote d’hélicoptère français, retenu pendant 102 jours par la guérilla des FARC il y a quelques années et qui déclarait, lors de sa libération : « On n’aurait jamais imaginé que le gouvernement ne contrôlait pas un axe aussi important que le fleuve Patia. Dans cette région de la côte pacifique, l’armée n’entre pas, elle survole juste les forêts en hélico, canarde un peu et puis s’en va. Les narcotrafiquants et les guérilleros sont chez eux. Maintenant j’ai compris l’étendue du problème colombien. ». De même, à l’occasion de l’anniversaire des 25 ans de présence de la fondation allemande Friedrich Ebert en Colombie, son directeur soulignait que ce pays « n’est pas un pays pauvre », qu’une « part insuffisante de ses énormes ressources est consacrée au social » et que l’accent devrait être mis sur « la création d’institutions fortes qui, si elles sont coûteuses, peuvent contribuer à l’amélioration de la situation sociale ». Enfin, dans le cadre du débat sur la démobilisation des groupes paramilitaires qui agite actuellement le pays, un jésuite, ancien responsable d’un centre de recherche et d’éducation populaire à Bogota, commentait : « La question qui se pose est la suivante : quelle chance l’opposition a-t-elle de faire de la politique dans ces régions quand un des acteurs politiques s’appuie sur un acteur armé ?». Et un de ses confrères d’ajouter : « Lorsque ce sont les victimaires qui organisent la réconciliation, c’est le monde à l’envers ! ».

La politique dite de « sécurité démocratique » du président Uribe vise clairement le renforcement de l’

autorité de l’Etat. Cela se traduit notamment par un pouvoir et des moyens accrus donnés aux forces de sécurité, armée et police : il en résulte une plus grande mobilité et une amélioration de leur efficacité, sensible sur le terrain, et qui explique en bonne part la popularité du président. Cela se traduit également par un contrôle plus serré des libertés publiques, qui peut faire craindre pour les droits de l’homme : le gouvernement, en effet, a recours. abondamment notamment aux services d’un réseau « d’informateurs » qui pratiquent la délation. Leurs interventions provoquent de nombreux incidents et encouragent les éliminations physiques extrajudiciaires dont se rendent responsables des groupes paramilitaires. Ainsi, ces pratiques ont pour effet induit de contribuer à la « paramilitarisation » du pays. Le renforcement du contrôle de l’Etat s’est aussi exprimé dans la remise en cause des règles constitutionnelles établies par le texte de 1991, que l’on peut objectivement juger moderne et innovant en matière de participation des citoyens mais qui est mal appliqué en réalité. Le fait marquant a été la réforme réalisée par le titulaire actuel du pouvoir pour rendre possible sa propre réélection.

Ces mesures, si elles peuvent paraître en partie nécessaires et justifiées – le mandat présidentiel, unique, était limité à quatre ans –, sont considérées par de nombreux observateurs comme insuffisantes pour mettre un terme au conflit : « Ce n’est pas uniquement par des moyens militaires que l’on y arrivera ! » entend-on dire. Lors du lancement, à Bogota, d’un forum sur un programme gouvernemental d’éducation à la citoyenneté, l’ancien maire de Palerme, en Sicile, avait même fait sensation en recourant, devant le président Uribe lui-même, à la métaphore de la « voiture sicilienne » pour souligner que la paix comme la démocratie ne peuvent s’appuyer uniquement sur « la roue de la répression » mais aussi sur celle de « la justice sociale ». De fait, on se trouve manifestement devant un problème de gouvernance globale qui est venu s’ajouter à celui du rapport au pouvoir – qu’elle qu’en soit la forme – dans ce pays. Des mesures restent à prendre pour organiser le pays, qui vont de la constitution d’une administration et d’une fonction publique à la hauteur de potentialités matérielles et humaines exceptionnelles, à la transformation des mentalités des élites pour mettre fin à la confiscation du pouvoir par les possédants. Les défis d’aujourd’hui, aussi graves que le narcotrafic, requièrent un effort d’imagination pour que soit trouvée une voie entre répression pure et légalisation. Il faut remplacer la guerre par la politique : c’est ce que recommandait en 2003 le Rapport National sur le Développement Humain réalisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement, sous le titre provocateur mais argumenté de «Le conflit : une impasse avec une issue».

C’est donc bien d’un effort de changement de la société colombienne en profondeur qu’il s’agit. Il incombe d’abord à l’Etat, dans tous les sens du terme, d’assumer sa part de responsabilité. Plus largement c’est une véritable éducation à la responsabilité à l’échelle du pays qui est nécessaire. Mais dans le monde globalisé d’aujourd’hui, celle-ci ne peut aller sans un travail concomitant d’éducation à la co-responsabilité internationale, qui, par définition, ne doit pas se limiter à la seule Colombie.

Vous devez être connecté pour commenter.